|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

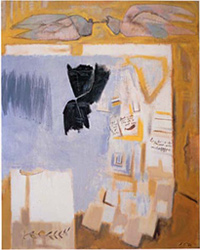

緑の壁 1975年 油彩  アロハ 1984年 油彩

|

そもそも優れた造形芸術は言葉を拒否するものである。言葉を拒否するというよりも、言語的説明を超えた次元で成りたっている。したがって言葉はもはや有効性を失うのである。

優れた音楽の場合もそうである。感動は言葉より深いところで湧く。それが言葉になるまでには時間がかかる。優れた芸術に直面したとき、私たちは沈黙してしまう。深い感動の渕にしばし全身を浸すのである。言葉を失うという形容は、まさしくこの状態をさしている。そして最初に口を衝いて出る言葉は「ああ」である。これは言葉ではなく、叫びだろう。感動の昂りが、潮が引くようにおさまって、はじめて言葉への変換作業がはじまる。 脇田画伯の絵は衝撃的な感動を私たちに与えるものではない。外側から圧力を加えたりするものではない。そのかわり私たちの内側に眠っている或る繊細で濃密な情感をあたたかく揺りおこす。画伯の絵は意識と無意識が未分化な状態の濃密な「いのちの姿」といってもいいだろう。捉えがたく漂う状態の生を、画伯は極めて入念な手さばきで掬いあげるのである。 私たちの日常の知は、その光景のまえで一時催眠術にかかったようになる。そのとき、画伯の誘導術に私たちは陥っているといえるだろう。画伯にいざなわれ踏みこんだ夢想の園の晴れやかな光景は、まさに言葉を絶している。精錬された画伯の豊淳な詩学は、現代の奇跡といっても過言ではないと思うのである。 (「濃密な情景」より抜粋) 美術評論家 桑原住雄

鳥や子供、小石や、葉など、手の届くところにあるものや気心の知れたもの、身近にある自然や事象が繊細な感性で表現され、穏やかな秩序をもって調和した脇田和の世界。そこには、親しみや愛しさを感じつつ眺めたであろう風景やものたちとの対話が在ります。心深くに静かに響く、澄みきった美しい旋律にも似た、時に心を湧かせる鼓動にも似た、とても潤沢な歓びをそっと人の心に残します。 常に筆を休めることなく、画家は自身の絵に真摯なまでに厳しく魂を込めて制作活動を続けてきました。当館では昨年97才にて永眠した近代洋画家脇田和の初期作品(1920年代ベルリン留学時代)から晩年作迄の油絵を中心とする代表作品を展示する他、デッサン、版画、素描、ミクスト・メディア、コラージュ等、未公開作品も含め随時100余点を展示いたします。 (開館期間中展示替有り)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|